介護職員の月給32万円!?そのカラクリは?

先日、「介護職の月給が32万円を超えた」という報道がありました。

これに対し「なんで?」「実態と違う」というご意見が多く届きました。

今回は、

- そもそもこの調査は何なのか?

- 調査結果はどうなっているのか?

- どうしてこういった結果になるのか?

を解説していきます!

調査ってどんな調査?

そもそも、今回の調査はどういったものなのでしょうか?

今回の調査は、「介護従事者処遇状況等調査」と呼ばれるもので、厚生労働省が毎年実施しているものです。

この調査をおこなう目的としては、以下のように記載されています。

介護従事者の処遇の状況及び介護職員処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、介護報酬改定のための基礎資料を得ることを目的とする。

分かりやすく言うと、

- 介護職員は、いまどのくらいの給料をもらっているのか?

- 処遇改善加算は、どのくらい処遇の改善につながってるのか?

ということを調べて、介護報酬改定の議論の際の参考資料にしようというものです。

調査は、無作為抽出にて行われ、介護サービスごとに5〜25%の事業所において実施されています。

今回の調査では、7,346件の事業所から回答が得られているとのことです。

結構多いので、皆さんが勤務する施設でも、知らぬ間に行われているかもしれません。

気になる結果は?

やはり気になるのが、どういった結果になっているのかです。

今回は、皆さんが気になる給料に焦点を置いて解説していきたいと思います!

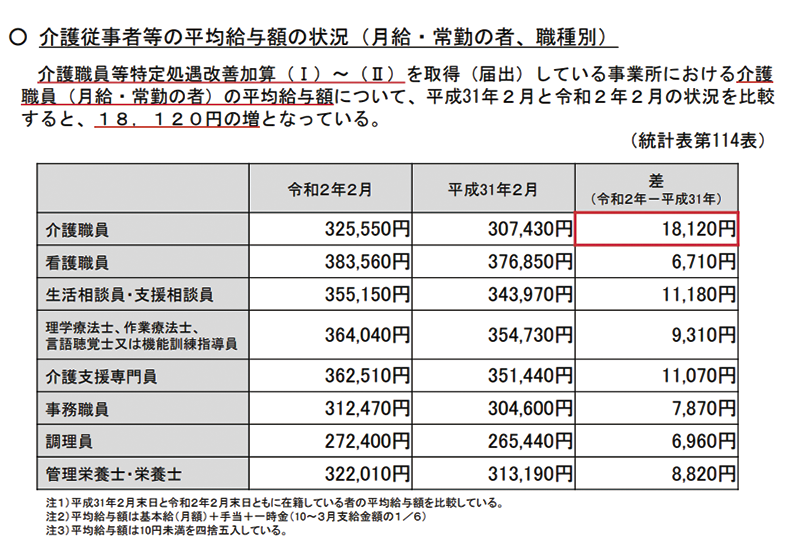

こちらの表が物議を醸したものです。

特定処遇改善加算まで取っている事業所において、介護職員の月給は下記の通りです。

- 令和2年2月時点では、32万5550円

- 平成31年2月時点では、30万7430円

- 1年で平均給与額は、1万8,120円増加

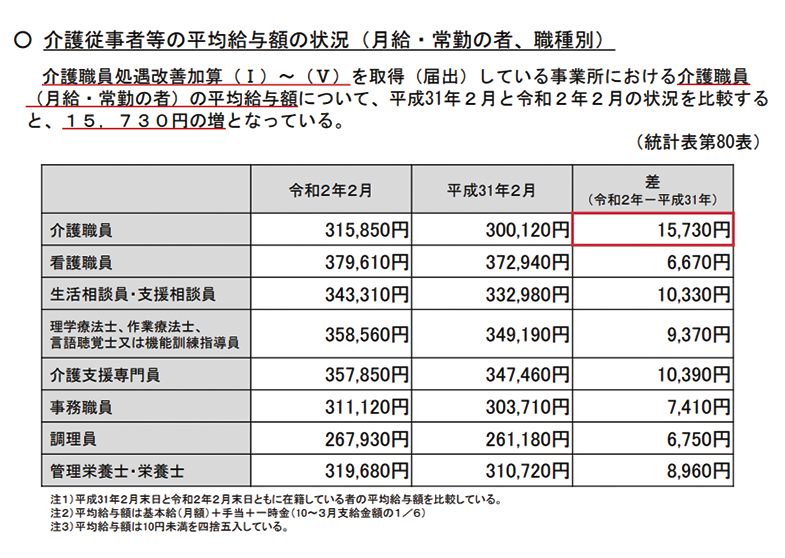

処遇改善加算の取得で見てみるとこちらです。

- 令和2年2月時点の月給は、31万5850円

- 平成31年2月時点の月給は、30万120円

- 1年で平均給与額は、1万5730円増加

いかがですか?

皆さんの感覚と、ずれは生じていましたでしょうか?

1分で登録OK

ケアきょう求人・転職の無料相談どうして感覚とずれるのか?

感覚とずれてしまった理由として、考えられるものは5つありそうです。

地方差

まず最初に考えられるのが、地方差です。

今回の調査結果には、地方による差分に関しては記載されていませんが、厚生労働省が出している「賃金構造基本統計調査」を見ると、地域の格差は非常に大きいものとなっています。

地域によっては、9万円程度の差が出ていた年もありました。

やはり、東京をはじめとした関東地方は給料が高い傾向にあり、東北や四国などでは給料が低くなる傾向にあるようです。

これは、事業所の努力というよりも、最低賃金や物価による影響が色濃く出ているものとなっています。

経験

次に経験による違いです。

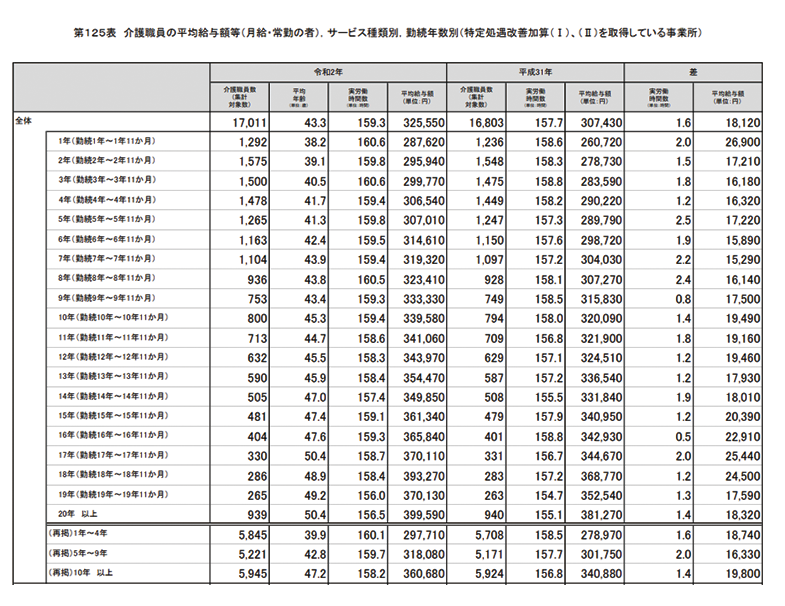

こちらは、「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果」に記載されているものですが、勤続年数によって、給料が大きく変わることが分かるかと思います。

先ほどと同じく、特定処遇改善加算を取得している事業所では下記の通りになっています。

- 1年目の方だと、28万7,620円

- 10年目の方だと、33万9,580円

- 20年以上勤務している方は、39万9,590円

経験による違いも大きいようです。

資格

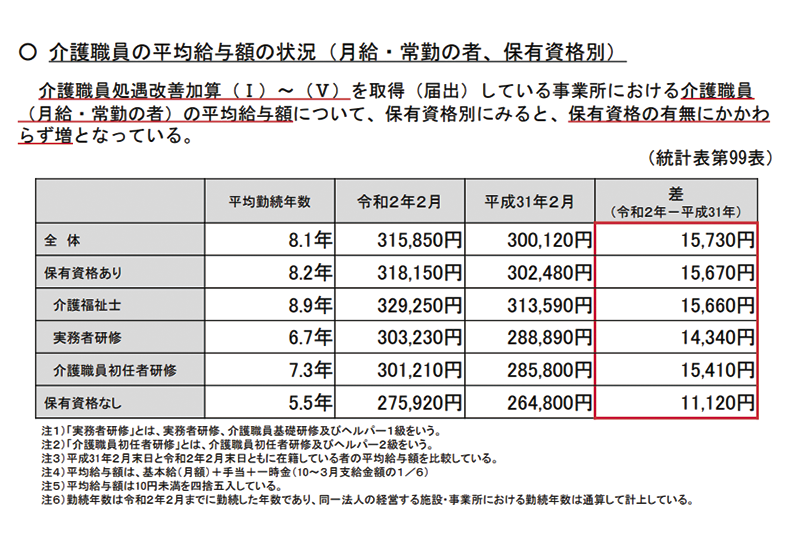

三つ目は、資格による違いです。

資格を持っている、持っていないによっての差額も大きいです。

- 資格なし:27万5,920円

- 初任者研修:30万1,210円

- 実務者研修:30万3,230円

- 介護福祉士:32万9,250円

表をでは、上記の通りとなっています。

資格手当だけがすべてはないですが、長く勤めるなら資格は持っておきたいですね!

事業所タイプによる違い

四つ目が、事業所タイプによる違いです。

実は、先ほどから述べている32万円という数字は、介護サービス全体の給料となっています。

そのため、事業所タイプによっては、いくらかの変動があります。

たとえは小規模多機能型居宅介護事業所ですと、特定処遇改善加算を取得していても30万1,000円となっていますし、いわゆるグループホームなら29万5,600円です。

逆に、特養では35万2,930円、老健では34万1,190円となっています。

もちろん事業所ごとに異なるのですが、傾向としてはこのようになっています。

ボーナスが含まれている

五つ目、そして一番誤解を生みだしている要因が、ボーナスが含まれていることです。

こちらの月給32万円という話ですが、下記の前提があります。

- 税金を引かれる前の総支給である

- 内訳には「基本給」「手当」「ボーナスを月額に戻したもの」が加わっている

実際に手元に入ってくる額としては、全く異なるものになるのです。

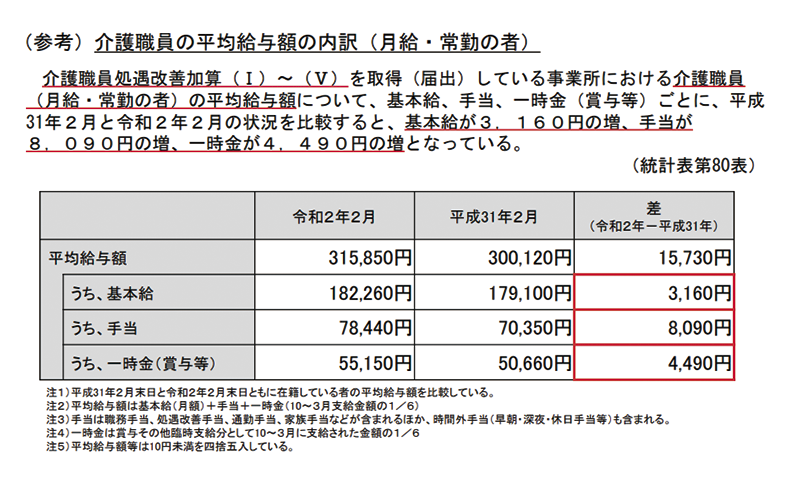

厚労省が参考として出している分かりやすいデータがこちらです。

こちらは、特定処遇改善加算は取得していない事業所のデータですが

平均給与額、31万5850円の内訳は

- 基本給:18万2,260円

- 手当:7万8,440円

- 賞与:5万5,150円

となっています。

そのため、正確には、月の総支給の平均は26万700円で、これから税金がひかれるので、約20万円が口座に入金されることになります。

厚労省からデータは出ていませんが、特定処遇改善加算をもらっている事業所の「32万円」というものも、賞与を除いた月の総支給に戻せば「約26~27万円」程度となっているかと思われます。

今回は、厚労省発表の32万円が実態と違う理由をご紹介しました。

いろいろな理由があり、勘違いしやすい構造となっていることが分かったかと思います。

全産業との差はまだまだありますので、これからも改善が望まれます!

1分で登録OK

ケアきょう求人・転職の無料相談